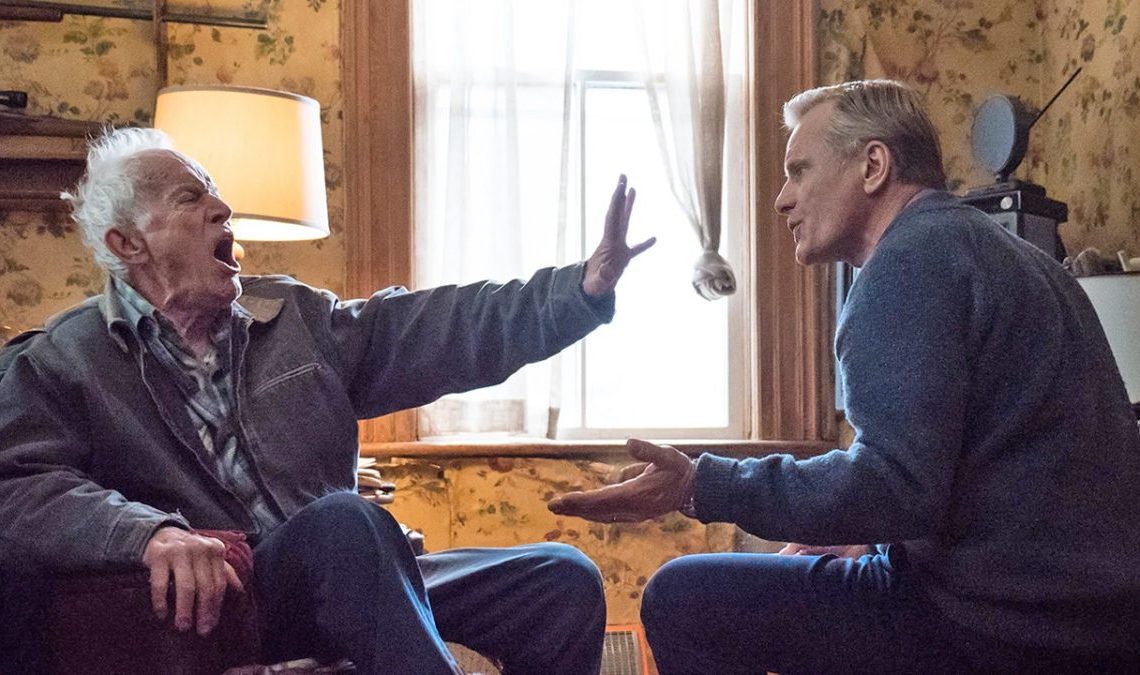

‘Heaven doesn’t want him and the hell keeps sending him back’. ‘Il Paradiso non lo vuole e l’inferno continua a rimandarcelo indietro’. Sono le parole di Sarah (Laura Linney, tre candidature al Premio Oscar, due Golden Globe vinti su sette candidature e una serie infinita di altri premi per la sua lunghissima attività attoriale in teatro, cinema e televisione) nell’abbraccio a suo fratello John (Viggo Mortensen, alla sua prima regia cinematografica) dopo l’arrivo del padre. L’Inferno è esattamente il posto in cui mi è sembrato di andare guardando questo film. Difficilmente ho sofferto così tanto. Inizia tutto su un aereo, dove Willis Peterson (un incredibile Lance Henriksen; quello della serie Millennium, tanto per capirci) si sveglia e inizia a urlare in cerca di una moglie che non è mai salita su quell’aereo (perché è morta da anni) e ad insultare in modo scurrile suo figlio John che cerca di calmarlo. Willis vive ormai da solo in una fattoria nello stato di New York; soffre di varie patologie oltre la demenza senile e ha chiesto a suo figlio di potersi avvicinare a lui e sua sorella in California, cosa che John cerca di fare nello svolgersi del racconto del loro rapporto, tra passato e presente, luce e livido, amore e odio, passo passo sempre più giù e a fondo in una personalità che si cerca di giustificare con l’appartenenza a un mondo che non è più, ma che scava, scava nel pregiudizio, nella grettezza, nell’ignoranza, nella violenza. E che fa malissimo. C’è la demenza senile, in questo film, i vuoti di memoria, lo spaesamento e quella consapevolezza di stare perdendo colpi che ti ferma il fiato in gola e ti fa desiderare di andartene, soprattutto quando non hai mai accettato debolezze da nessuno, figuriamoci da te stesso. C’è anche tanta America in questo film; l’America delle campagne con inverni ghiacciati e estati torride in cui si lavora con tanta fatica; l’America del secondo dopoguerra, dell’amore che diventa possesso, di situazioni alla Mrs. Dalloway, del maschio cacciatore che a casa sua fa quello che vuole perché è lui che porta a casa la pagnotta. C’è tanto di un modo di pensare che, purtroppo, tutti riconosciamo. E non solo in alcuni abitanti di luoghi poco accessibili del Sud Italia (come molti possono pensare), ma anche nelle aggressioni agli omosessuali e ai diversi di oggi, nei troppi, assurdi femminicidi che riempiono le nostre cronache, nei comizi di qualche politicante, non solo qui in Italia e negli Stati Uniti ma in tutto il resto del mondo. ‘Come fa a sopportare?’ penso mentre ogni parola e ricordo arriva come una frustata al protagonista. Sarà la sua capacità di volare sopra le cose a far resistere John? ‘Come è possibile che sia anche questo?’ penso mentre Willis abbraccia sua nipote Monica. Mortensen contempla la bellezza e durezza di paesaggi che si riflettono negli attimi e nella pancia dei protagonisti. Sta lì, con la sua camera, ad aspettare che quella sensazione arrivi a te, che abbracci un poco le ginocchia nella tua poltroncina di un cinema milanese. Aspetta. E ti arriva, concreta, come ogni dettaglio, ogni stramaledetto oggetto della casa di Willis, come se tu avessi carezzato la cassa dell’orologio che lascia a Monica e l’anatra che John bambino, porta a letto con sé. Questo film è come un ricamo complicatissimo di cui Viggo Mortensen cura ogni particolare, in una lentissima lavorazione che segue il ricordo, come se il fare desse la possibilità di recuperare e di fare pace. Nello stesso periodo, leggevo un libro scritto divinamente, Le ripetizioni di Giulio Mozzi. Allo stesso modo, per la fatica che ho fatto nell’affrontare entrambi, ho difficoltà a consigliare la lettura di quel testo e la visione di questo film. C’è troppa terribile realtà. Troppa contraddizione e amarezza. Eppure, non c’è dubbio: questi sono i capolavori.

(Mortensen ha composto parte della colonna sonora. Ed è lui che suona il piano).