Se siete riusciti a prenotare o se avete, comunque, intenzione di andarci (l’esperienza è possibile a Los Angeles, a Milano alla Fondazione Prada e al Tlatelolco Cultural Center di Città del Messico), per favore chiudete questo post e riapritelo fin quando non lo avete fatto.

Da 21 grammi in poi (Amores perros l’ho visto dopo e non mi ha fatto meno male) ho sempre temuto le storie di Iñárritu, la morsa allo stomaco, la paura dell’andare via o del restare, la violenza di un sentimento, la solitudine, la pace e la bellezza di quell’orizzonte lì. Poca è la distanza tra me e l’urgenza del suo racconto.

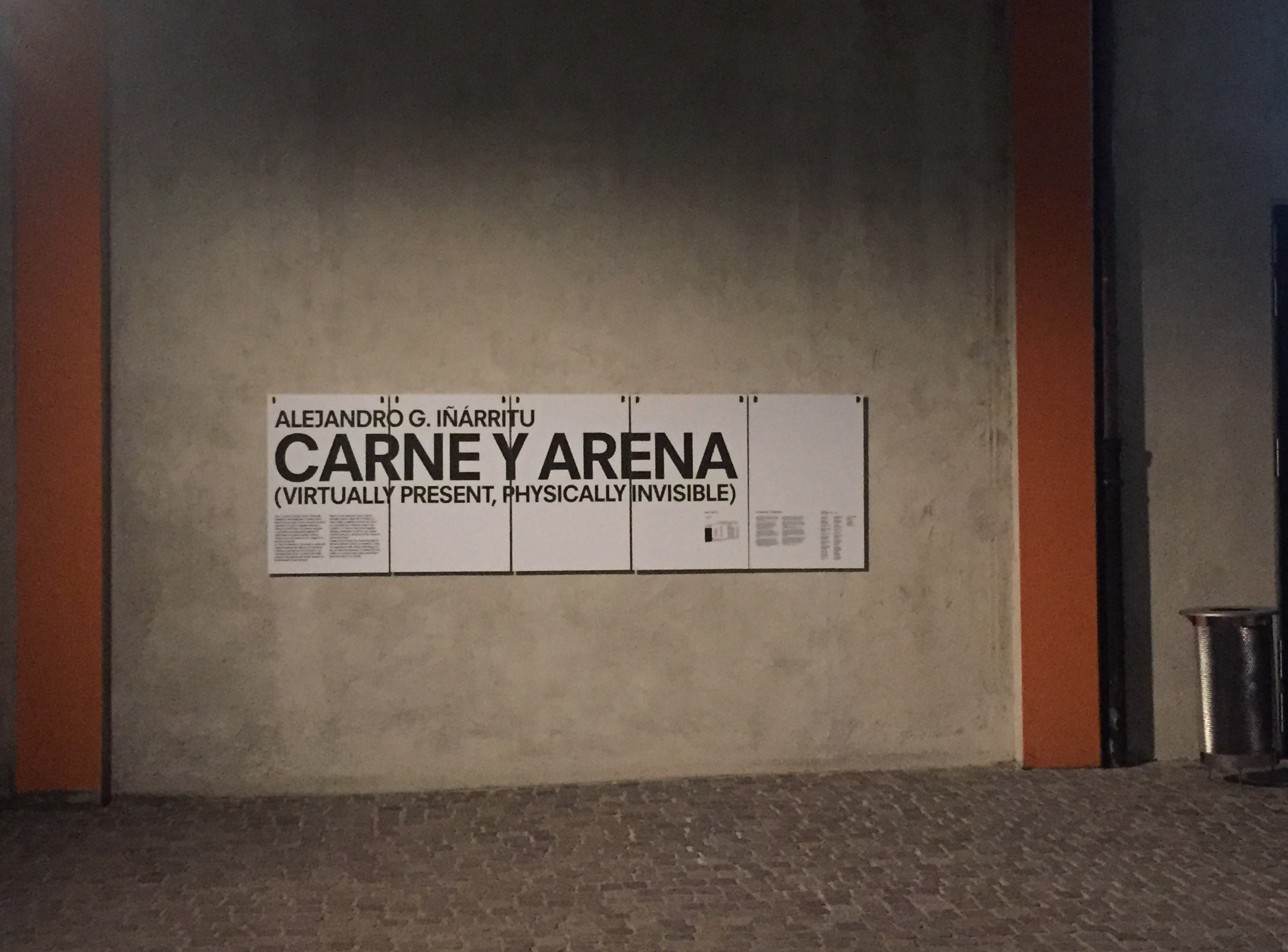

Carne y arena porta all’estremo il lavoro di questo artista completo – regista, sceneggiatore, compositore – di un uomo che ha i mezzi e la capacità per tentare di fare la differenza. Questo il modo in cui lo fa, da lui stesso descritto:

“Nel corso degli ultimi quattro anni, mentre l’idea di questo progetto si formava nella mia mente, ho avuto il privilegio di incontrare e intervistare molti rifugiati messicani e dell’America centrale. Le loro storie sono rimaste con me e per questo motivo ho invitato alcuni di loro a collaborare al progetto. La mia intenzione era di sperimentare con la tecnologia VR – ndr. la realtà virtuale – per esplorare la condizione umana e superare la dittatura dell’inquadratura, attraverso la quale le cose possono essere solo osservate, e reclamare lo spazio necessario al visitatore per vivere un’esperienza diretta nei panni degli immigrati, sotto la loro pelle e dentro i loro cuori”.

Oltrepassata la porta, il cuore enorme di fronte a noi è uno solo ma c’è una linea che lo divide in due parti: da una parte, U.S., noi, gli Stati Uniti, l’Occidente, noi privilegiati, noi che abbiamo avuto solo la fortuna e nulla più di nascere in un luogo con meno problemi di altri. Oltre ‘il confine’, dall’altra parte, T.H.E.M., il Messico, loro, gli altri.

A dividerci, a separarci, a renderci differenti solo (come già detto e come mi sono ripetuta per tutta la serata una volta uscita di lì) una linea e una banalissima questione di fortuna.

Poi una porta, tante scarpe spaiate, impolverate, rovinate dagli agenti esterni. Riflettono l’urgenza della fuga tanto sono scomode per un viaggio lungo o, al contrario, l’organizzazione, il tempo del pensiero e di un progetto prima della partenza. Appartenevano a uomini e donne di ogni età. Sono le scarpe dei migranti ritrovate nel deserto dell’Arizona dove sono morte più di seimila persone nel tentativo di avere un futuro, una vita migliore, una speranza per i propri cari. Mentre tolgo le mie scarpe – come previsto dal progetto – e mi chiedo se le altre erano di un sopravvissuto o di qualcuno che non ce l’ha fatta, inizio a capire che Iñárritu in questo modo mi sta accompagnando verso il confine. E mi sta rendendo una di loro. Una rifugiata. Ho freddo, seduta in questa stanza simile a quella in cui i migranti arrestati dalla polizia di confine vengono portati e rinchiusi per un tempo variabile dopo ‘il salvataggio’ dal deserto. Le chiamano freezer. Mi sento un pezzo di carne da macello. Suona l’allarme. Devo muovermi. Apro un’altra porta.

Non pensavo che il pietrisco del deserto fosse così tagliente sotto i piedi nudi. Due ragazze mi istruiscono sull’utilizzo dell’attrezzatura e sui confini dei miei movimenti: ‘Non correre. E sii curiosa’. Riapro gli occhi e sono nella copertina di The Joshua Tree degli U2. Sento il vento sul viso e dovrei sentirmi libera ma so che c’è qualcosa che non va, come nella canzone finale del disco, ‘Mothers of the disappeared’. A quello penso. E al silenzio che c’è. Qui, nel deserto. Poi sento un pianto. Arrivano. Uomini, donne, bambini. Uno di loro è al cellulare, parla inglese. Una donna sta male, non riesce a reggersi in piedi. Arriva la polizia, mi viene da cercare di proteggere le donne. Non riesco a farlo e sento di dovermi nascondere anche io. I poliziotti sono aggressivi. Non so bene come controllare il mio battito. Poi cambia tutto. Appare un tavolo, un uomo si immerge passo dopo passo nell’oceano come la Linea di Cavandoli. Sono immagini che ho già visto. Una barca piena di gente si capovolge. Canticchia una donna. Mi tornano alla mente i giubbotti di salvataggio a Kos. Erano una marea sulla spiaggia. Si confondevano con le onde. Ricordo di aver sorriso ad un uomo. Ero contenta che non fosse annegato. Non aveva nulla né dove andare ma era vivo.

Poi, questo tempo per noi finisce e la polizia afferra le donne per portarle alla macchina.

Ed è allora che lei mi passa dentro. Non so se sono io a stare passando dentro di lei oppure se è stata lei ad entrare in me. Non so se sono i suoi organi che vedo o se sono i miei. Non so se questo unico cuore è diventato il nostro. Dura un millesimo di secondo questo passaggio ma non riesco ancora a staccarmene di dosso. ‘Virtually Present, Physically Invisible’, dice Iñárritu. Eppure questa è la mia carne. Sono sconvolta. Provo a toccare uno dei poliziotti ma non succede più niente. Provo a guardarmi le mani e non le vedo. I rifugiati vengono portati via e tutto tace.

C’è la luce di un nuovo giorno. Il vento freddo mi passa sul viso. C’è una scarpa a terra, uno zaino. Mi viene da piangere perché mi sento in pace e anche se sono triste mi sembra bellissimo. Passano degli uccelli in volo a ripulire le tracce degli elicotteri che sono volati qui di notte. Mi spengo. Bum.

Ritorno me stessa, ringrazio e mi avvio verso l’uscita. Sono frastornata e non mi sento a mio agio nel mio corpo. Rimetto le mie scarpe ma non mi sento stabile. Avrei bisogno di una camera di decompressione. Un allarme mi chiede di uscire. Percorro un tunnel una delle cui pareti è la recensione che c’era prima della costruzione del muro di cemento in una zona del confine USA-Messico. Lo tocco e mi fa eco dentro. Nell’ultima stanza le storie delle persone che ho visto nella realtà virtuale. La prima è quella di Lina, la donna che mi è passata dentro. Dopo essere entrata negli Stati Uniti ha lavorato per poter pagare il passaggio dall’altra parte del confine a tutti i suoi figli. Uno alla volta. Ci ha messo ventitré anni. Si è occupata dei bambini di altri per tutto quel tempo. Il suo sogno era sedersi a tavola soltanto con i suoi figli un giorno. Ora ce l’ha fatta.

Io non dimenticherò mai il suo volto. Non dimenticherò mai che mi è passata attraverso. E che mi ha vista, così come sono. Come lei: ‘carne e sabbia’.

Mi sono sentita persa una volta uscita dalla sala della Fondazione Prada dedicata a Carne y arena. Era buio e anche la Fondazione sembrava un deserto. Mi sono chiesta come fosse possibile che stiamo ancora permettendo questo. Sono andata verso il mio ragazzo e gli ho detto: ‘è stata solo questione di fortuna. Se siamo da una parte e non dall’altra è solo per una questione di fortuna’. Mi sono chiesta quanto ancora potremmo far finta di essere ciechi o distanti. Anche perché prima o poi il deserto potrebbe spingere la sua sabbia anche qui. E saremo costretti a farci i conti.